にび色の空の下、通いなれてきたガラス戸をくぐる。

今日は三軒茶屋駅にそびえたつキャロットタワーの高さにめまいを起こすことなく、

「生活工房」と示されるフロアにたどり着くことができた。

わたしはポケットのチーフをしばし握った。安堵するのは、まだ早い。

ここ世田谷が、わたしのような《探偵》という異物にも寛容な、

懐の広いエリアなのだと示威されているのかもしれないのだから。

わたしは探偵。美術家・北川貴好の依頼を受けて、

365日を通じて築かれてゆく美術のありようを調査する、「みっける探偵」なのである。

CASE1. キュンチョメゼミ 寺澤亜彩加(21)

「ずうっと演劇をやっていますが、わたしはもともと、演劇が目的じゃない。作品を作りたい、その思いが強かった。

何かほかの方法はあるだろうかと考えたとき、写真という手段が身近だった。

2年前にキュンチョメさんと同じ舞台に立った縁もあり、ツイッター上で今回の企画を知ってすぐに応募を決めたんです。

二人組ユニットとして意見を戦わせ作品を作る彼らの真摯さに打たれていたことも、今回参加したいと思えたきっかけでしたね」

各ゼミに分かれ行われていた、ゼミ生による課題報告の時間。

それぞれが撮りためた写真をもとにしたプレゼンタイムでありながら、寺澤が用いた表現は、一種独特に人目を惹いた。

――「調査開始」。わたしはカメラに掛けた指をそっと降ろし、《探偵》として、彼女のいでたちを注視した。

適切な呼吸、間合い、発声、ゆっくりと止め、降ろしおわるまで集中を解かぬ身振り手振り。

ざわざわと数十人が熱を交換するセミナールームにありながら、寺澤の所作は、目立った。

ヘルシーな学生風の容貌と、違う持ち物があるのではないか――。

見込みは、当たった。ゼミ後に呼び止め、探偵としての聞き取りを申し込むと、

彼女は自分の所属について「多摩美術大学の演劇舞踊デザイン学科です」「劇団も主宰しています」とするりと答えた。

寺澤はキュンチョメゼミの365日を通して、とあるテーマに取り組んでいく。

スピードを要求されるレジ打ちのバイトも、彼女がそのテーマを選ぶきっかけとなった。

作業効率を上げるため、列に並ぶむすうの人びとを瞬時にカテゴライズしてしまう、癖。

あくまで利便のために脳内で選り分けた人びとのなかに、彼女が魅力を感じる「とある群」があったのだという。

寺澤はそうした人びとに年間をかけてアプローチすること、そしてそれを作品として編み上げることができるのだろうか。

21歳の瞳は不敵に燃える。わたしはそこに既視感をもった。

間違いない。この瞳の色は、野心である。

ひろく市井の方々に参加を募った『みっける365日』に、アカデミックな現在進行形で美術を学ぶ、多摩美生が参加する。

こうした意味を理解したうえで、おのれの表現を果たすべく、

かつて板の上でまじわった美術家・キュンチョメに、いま一度導かれようとする寺澤。

彼女の瞳のうつろうさまは、今後もおりにふれ眺めよう。わたしはひとたび、小さなファイルの背を綴じた。

2017年3月4日(土)曇り

『みっける365日』第2回ゼミ

この日は、1月に開講となった本美術企画の2回目の「ゼミ」である。

初回に定められた北川貴好、青山悟、キュンチョメ、タノタイガ、

それぞれ講師からなるゼミごとの裁量で、各テーブルなりに独特の時間が進んでいった。

北川貴好ゼミは、『「世田谷に住む地元の誰か」と関わる1日をみっける』という宿題をゼミ生に課した。

生活の皮膚感覚や、社会とかかわる小さな一地点としての自分をおもしろく味わうような、そんな「気付き」がそこここで上がる。

人生経験豊かな年齢層も所属をするゼミである。

北川はたんねんに一人ひとりのつぶやきを聞き取り、咀嚼し、美術家としての観点から、少しずつ位相を変えた提案を返していく。

次回までの道すじも明快であった。

青山悟ゼミは、「学校」から始まった。

おもむろに「目の前にあるものだけで現代美術をやることができる」と、机上にあったハサミと小皿を持ち上げ、

短いパフォーマンスの中でそれを示したのが講師・青山その人である。

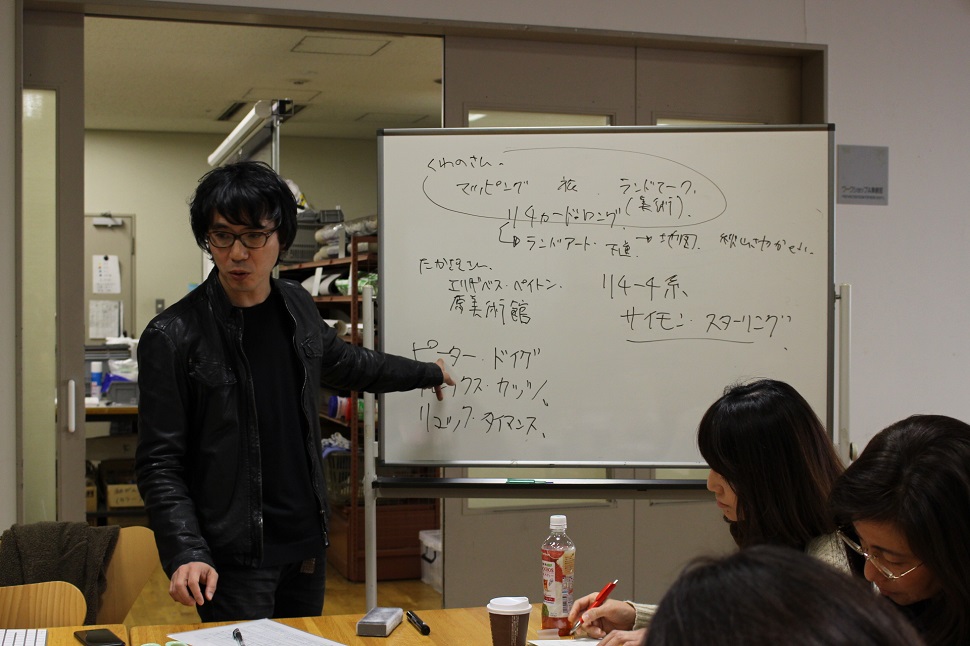

ゼミ生たちの破顔と集中を知るやホワイトボードをがらがらと引いてきた青山は、

間を置かずに現代美術のなりたちと歴史をコンパクトにまとめた「授業」を、決然と開始した。

慌ててノートを手繰りよせ、マルセル・デュシャンの『泉』を描きこむゼミ生たち。

こうした稽古の発奮からだろうか、講義後には自主ゼミについての打ち合わせも交わされていた。

キュンチョメゼミは、すでに初回から講師両氏に扇動され白熱していたのだろう、高温やトーンを感じさせる立ち上がりであった。

この日持ち込まれた個々ゼミ生の表現物は、探偵の虫眼鏡を通すのならば、おのおのの自信に満ちたものと見受けられた。

個の表現に長らく弁舌をふるうゼミ生あり、言葉こそ控えめであれ、キュンチョメの「教鞭」を待ち受ける真剣なまなざしあり、

突発的に湧き上がる笑声あり、と、テンションの高さ……

探偵用語から外れる物言いを許されるのであれば「オラオラ感」といったムードが醸成され、

個の掘り下げおよびゼミというチームの結託が、約2時間にわたり途切れることがなかった。

タノタイガゼミは、教師然としたスーツを着こなすタノと、

少数のゼミ生が集中的な対話や動画作成の実践を重ねることのできた、「お得」な時間だった、と倹約探偵として省察する。

欠席者が重なった無念は、何より立ち会えなかったゼミ生自身の感想だろうという、留保は残しておきながら。

タノは今回、ゼミ生が課題として持ち込んだ写真群を「群」としてのみ扱うのではなく、

ときに部分を抽出しながら画角のすわりを指導したり、

動画化/高速スライドショー化するために肝要な時間軸、時系列の処理を具体的にレクチャーした。

それは過去の『みっける』にも参加を重ねているアーティストゆえに語れる経験則でもあった。

「どう見せたいか、ではなく、どう見られるのか、を念頭においてください」。伝わるゼミの一端である。

「美女のみなさん聞こえていますか」と、欠席者向けのメッセージを吹き込むことにも抜かりはない。

これが美術家というものか、と探偵はメモを手繰り寄せた。

2時間を超過する熱気が、広いセミナールームの四隅のテーブルごとに巻き上がった。

巻き上がりすぎて、タイムアップを迎えたところでまだまだ議論のつきない青山ゼミ、キュンチョメゼミと、

それらを遠巻きに眺める北川、タノ両氏の背中。

こうしたコントラストというものも、探偵的には見逃せない「踊る美術」の現場であった。

こうして幕を閉じた第2回の全体ゼミの終了後、わたしはひとりの受講生に声を掛けた。

その顛末は冒頭に載せたCASEの通りだ。

これからもわたしはみっける探偵として、365日のその流れを、空気を、

ふと目に留まる方々を、面を点を線を、収集していこうと思う。

これは調査報告書の一端だ。

依頼人・キタガワタカヨシの眼が光る。ページをめくる毛むくじゃらな指先のもう一方には、ハバナ葉巻とゴールドの指輪。

ソファにラフなガウンひとつという北川の膝元にしなだれかかるのは、美女。

V字にえぐれたボディコン姿もなまめかしい彼女が、「しー」と指を唇に寄せて、わたしに向かって片目をつぶる。

キタガワの読了まであと少し。

それまでわたしが黙るよう、少し見慣れてきた美女の唇が、玉虫色に、ぬるりと揺らいだ。

To be continued……

※ このお話は実話を基にしたフィクションです。

【著者略歴】

森田幸江(もりたゆきえ)

アメリカ大使館ライター、学芸単行本、カルチャー系雑誌編集、電子書籍シリーズ編集などに従事するフリーランス著述者/編集者。

コミック原作、小説、取材構成などの打席にも立つ。1979年生まれ、日本女子大学文学部卒、右投げ右打ち、贔屓球団は広島東洋カープ(年間40試合を現地観戦)。